Nous pouvons choisir trois images qui présentent cette figure de Jésus comme un agneau doux et tendre qui accomplit l'œuvre de la rédemption, s'offrant généreusement pour le salut de chaque personne et du monde. Dans cette perspective, la foi chrétienne nous aide à trouver un sens à la douleur, même à la souffrance innocente.

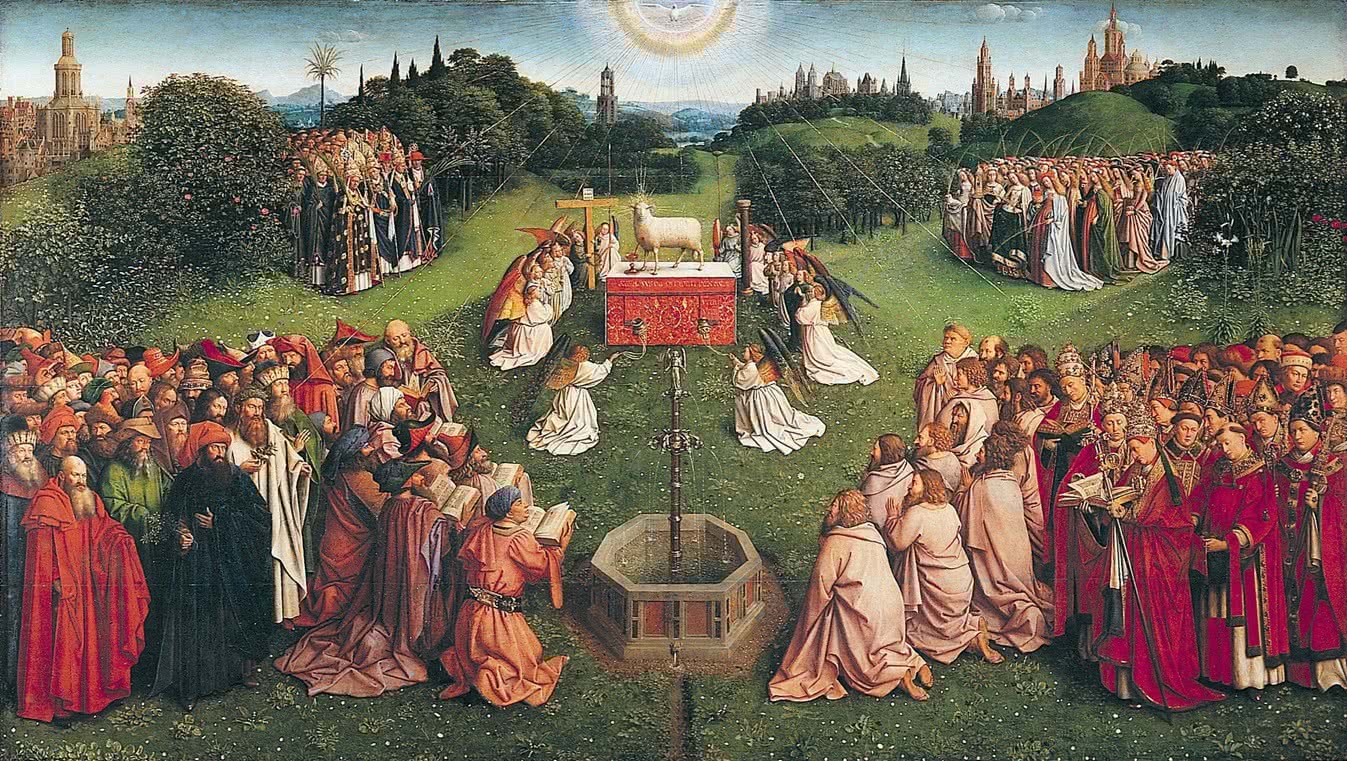

Elle représente un autel au centre d'un grand champ. Sur cet autel se tient un agneau qui regarde droit devant lui, avec un visage presque humain - comme l'ont souligné de récentes restaurations - et qui se vide de son sang sur un calice. Il représente l '"agneau pascal", le Christ, qui saigne à cœur ouvert sur la Croix, pour remplir le calice de son obéissance amoureuse à la volonté du Père et donc au plan de la Trinité pour sauver l'humanité.

À chaque messe avant la communion, les paroles de Jean-Baptiste sont rapportées : "Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde" (Jn 1,29). Jésus a institué l'Eucharistie dans le contexte d'un repas pascal, commémorant la libération de l'esclavage égyptien par le sang d'un agneau.

Jésus est le véritable "agneau de la Pâque" qui nous a libérés de l'esclavage du péché et de ses conséquences. C'est pourquoi l'agneau sur l'autel représente ici le fait que l'Eucharistie est le centre de la vie chrétienne et de l'Église.

Au-dessus, sur l'autel, se tient le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, dont les rayons illuminent et animent toute la scène. Devant l'autel se trouve une fontaine : la fontaine de vie, qui signifie, selon la Sainte Écriture, l'action même de Dieu et sa grâce pour les hommes.

Quatorze anges sont placés de part et d'autre de l'autel, certains d'entre eux présentant des objets liés à la Passion du Christ : la croix, le pilier de la flagellation, la couronne d'épines, la lance qui l'a transpercé, l'éponge imbibée de vinaigre qu'on lui a fait boire.

À l'arrière-plan, une ou plusieurs villes sont représentées (l'une d'entre elles pourrait être Utrecht, en raison de son clocher), comme pour évoquer l'Église, la cité de Dieu ou la nouvelle Jérusalem, qui s'inscrit mystérieusement dans l'histoire et la transcende en même temps.

En bas à gauche, on peut voir un groupe de Juifs lisant les Saintes Écritures. Derrière, un groupe de païens, parmi lesquels Virgile, le poète romain, dans sa tunique blanche. À droite, l'Église catholique est représentée : devant, les apôtres, et derrière eux, des saints et des martyrs (dont saint Étienne) et des papes.

Au-dessus, à gauche et à droite de l'autel, se trouvent les martyrs et les vierges avec les palmes de la victoire.

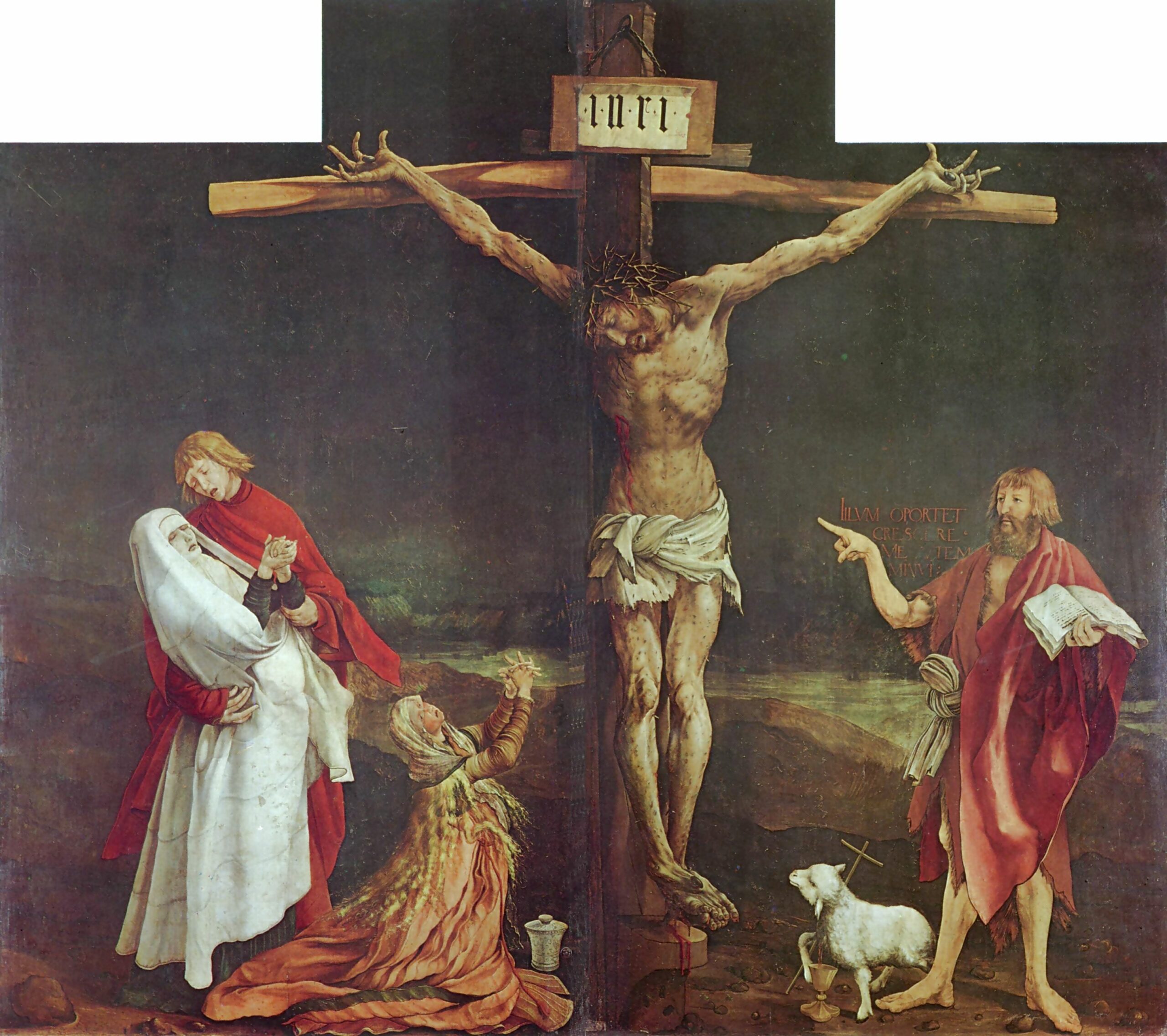

Le Christ apparaît entièrement couvert de bubons de peste, la même maladie que celle dont souffraient beaucoup de ceux qui regardaient ce retable à Isenheim à la fin du Moyen-Âge.

Dans leur propre croix", interprète Joseph Ratzinger , "ils ont fait l'expérience de la présence du Crucifié et se sont reconnus inclus dans le Christ par leur affliction et donc dans l'abîme de la miséricorde éternelle. Ils ont vécu la croix du Christ comme leur salut"(Le Credo aujourd'hui, Santander 2013).

À gauche du Crucifié, l'apôtre Jean console la Vierge Mère, tandis que Marie-Madeleine, agenouillée, tend les bras et les mains en signe de prière. À droite, saint Jean-Baptiste tient d'une main les Écritures ouvertes.

Et il pointe l'index de l'autre main vers le Christ , à côté d'un texte qui comprend les mots : "Il faut qu'il croisse et que je diminue" (Jn 3,30). Aux pieds du Baptiste, un petit agneau tient une petite croix, tandis qu'il saigne sur un calice.

Elle offre, sur un fond sombre, un gros plan d'un agneau couché et encore vivant, les pieds attachés, prêt à aller à l'abattoir (cf. Is 53, 7). C'est l'image vivante de la douceur.

Le pape François a déclaré à propos de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde :

"Nous nous arrêtons dans l'Évangile, peut-être même en contemplant une image du Christ, une "Sainte Face". Contemplons avec les yeux et plus encore avec le cœur, et laissons-nous instruire par l'Esprit Saint, qui nous dit de l'intérieur : C'est Lui ! Il est le Fils de Dieu fait agneau, sacrifié par amour. Lui, Lui seul a porté, Lui seul a souffert, Lui seul a expié le péché de chacun de nous, le péché du monde, et aussi mes péchés. Tous. Il les a tous pris sur lui et nous les a enlevés, pour que nous soyons enfin libres et que nous ne soyons plus jamais esclaves du mal. Oui, nous sommes encore de pauvres pécheurs, mais pas des esclaves, non, pas des esclaves : des enfants, des enfants de Dieu" (Angélus, 19 janvier 1920).

4. Six siècles avant le Christ, dans les chants du "Serviteur souffrant" du prophète Isaïe, la souffrance de Jésus pour le salut de l'humanité a été prophétisée.

Le Christ nous a rachetés par son innocence et sa douceur, par son humilité et son service. Lui qui est le plus innocent des "fils des hommes" et en même temps le vrai Dieu fait chair pour nous, a pris sur lui - également en tant que chef de l'Église, son Corps mystique, et du genre humain - toutes nos fautes et toutes nos douleurs.

Le Christ prend également en compte la souffrance des innocents et la grande question de leur sens, telle qu'elle apparaît, par exemple, dans le livre de Job, ou telle que Dostoïevski la formule (dans Les Frères Karamazov), ou encore telle qu'elle se pose à l'époque moderne "après Auschwitz".

Raniero Cantalamessa écrit : "Jésus n'est pas venu nous donner des explications savantes sur la douleur, mais il est venu la prendre silencieusement sur lui".

C'est pourquoi, face à la douleur innocente, l'attitude du chrétien - comme le dit souvent le pape François - doit être fondamentalement celle de toute personne, face à ce qui peut apparaître comme un dramatique non-sens : l'accompagnement, peut-être les pleurs, le silence devant le mystère. Mais aussi la prière.

Comme le souligne Cantalamessa, la douleur innocente est une souffrance qui nous rapproche particulièrement de Dieu. Il en va de même dans la perspective chrétienne : "Dieu seul, en effet, souffre et souffre au sens absolu d'innocence". Il est l'agneau "sans défaut et sans tache" (1 P 1,19) qui, sans avoir commis aucune faute, a porté la peine de toutes les fautes.

Jésus - ajoute le même auteur - n'a pas seulement donné un sens à la souffrance innocente, il lui a aussi conféré une force nouvelle, une fécondité mystérieuse". En effet, toute douleur innocente est unie à celle du Christ et reçoit de Lui la capacité d'engendrer l'espérance et la Vie.

En ce qui concerne la souffrance, Viktor Frankl a dit que la meilleure chose à faire n'est pas de demander "pourquoi" (pourquoi moi, pourquoi moi ?) mais "pour quoi faire". Dans le même ordre d'idées, saint Jean-Paul II - déjà dans une perspective chrétienne - a souligné que l'important est de se demander "qu'est-ce qui naît de la souffrance".

Un jour, un garçon aveugle de naissance a été amené à Jésus, qui lui a demandé :

"Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : "Ni lui, ni ses parents n'ont péché ; c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui" (Jn 9,2-3).

La souffrance innocente peut être considérée comme une participation aux souffrances du Christ (cf. Rm 8,17), en solidarité avec tous les maux et toutes les douleurs du monde, et nous permet également d'être associés à lui dans la gloire de sa résurrection.

En somme, il est inutile de chercher à "expliquer" la souffrance innocente. Mais la foi nous donne cette "petite lumière" : l'innocent qui souffre est un signe et un "sacrement" de l'Amour de Dieu et de son pouvoir mystérieux d'écarter les maux du monde. Certainement d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre entièrement.

Mais nous pouvons, propose Cantalamessa, faire plus. Tout d'abord, ne pas accroître cette souffrance en devenant des "loups" (comme dans la fable de l'agneau et du loup), symbole de faiblesse et de méchanceté.

Nous pouvons conseiller aux innocents de se tenir à l'écart des loups et d'éviter de dialoguer avec eux.

Nous pouvons encourager les jeunes à bien choisir leurs héros et leurs modèles, et à les défendre en particulier contre les loups qui s'approchent d'eux déguisés en moutons.

En revanche, le Bon Pasteur est celui qui donne sa vie pour ses brebis (Jn 10,11), le berger qui s'est fait agneau.

Nous pouvons aussi essayer de supprimer la douleur ou au moins de l'atténuer. L'auteur évoque le cas d'une personne qui, face à une petite fille grelottant de froid et de faim, s'est adressée à Dieu en lui disant : "Fais quelque chose" et qui a compris que la réponse était : "J'ai déjà fait quelque chose, je t'ai fait".

Nous devons également éviter de faire souffrir inutilement les animaux et de causer des dommages injustifiés aux autres êtres vivants et même à tout être créé. Et raviver notre engagement écologique en tant que chrétiens, car toute la création souffre, dans l'attente de la manifestation de la liberté des enfants de Dieu (cf. Rm 8,22 ss.).